En mi época de vacaciones he decidido utilizar algo de mi tiempo libre para poner a su consideración ciertos aspectos de la vida humana y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo de mi expresión escrita amén de alcanzar una mejora sustancial en mi escritura.

Seguramente todos los seres humanos escuchan con frecuencia discursos sobre lo valioso de la vida. Frases trilladas como: "la vida es hermosa", "sólo se vive una vez", etcétera, invaden los pensamientos de muchos pero quizá varias adquieran cierta validez si consideramos que la mayor parte de la vida gira entorno al momento en que ésta se termina.

En otras palabras, las personas estructuran el llamado “plan de vida” porque son concientes de que morirán. Pensar en el futuro es soñar en alcanzar la realización personal y profesional. Los sueños más comunes versan entre encontrar el amor y un buen empleo para lograr vivir plenamente- al menos para múltiples casos esa es la manera más cercana a la precisión de nombrar la vida feliz-.

Esa plenitud debe ser alcanzada a cierta edad pues, de no ocurrir así, el individuo disminuye notablemente su determinación o incluso se topa con obstáculos colocados por la sociedad misma. La gente es recibida en los empleos siempre que no rebase los 45 años (aproximadamente).

Curioso, parece como si el ser humano encasillara al avance en la edad como el peor de los males. En ese escenario surgen tintes, cremas y demás alternativas; finalmente, a las personas les aterra verse al espejo ante los estragos que su imagen luce frente al poder de Kronos.

Sin embargo, gracias a la conciencia de una muerte el hombre sueña con mejorar sus condiciones y formarse nuevas metas pues sabe que sólo cuenta con determinado tiempo para alcanzarlas.

Pensándolo un minuto: ¿qué sentido tendría pensar en el futuro o esforzarse por algo si la vida fuera eterna?. Lo efímero parece tener un encanto inigualable o al menos suficiente para impulsar la voluntad del ser humano.

Sin duda un filósofo sabría desempeñarse con mayor profundidad en estos temas y si alguno llegase a toparse con mi texto, le agradecería sus nutridas aportaciones. Por ahora muchas gracias por darse tiempo de leer.

lunes, 7 de julio de 2008

martes, 27 de mayo de 2008

La migración hacia Estados Unidos: Un fenómeno con múltiples explicaciones

Esta entrevista no me fue posible publicarla en el medio para el cual estaba destinada; sin embargo considero que vale la pena y creo poder compartirla con ustedes:

Por: Miguel Ángel Calixto Torres

Factores como la fragilidad económica interna mexicana, la búsqueda de mejores condiciones, primordialmente económicas, y la movilidad como tradición son algunas de las razones por las cuales la migración es un acontecimiento con repercusiones en México y Estados Unidos, según explicó José Luis Valdés Ugalde.

El también director del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) ofreció, en entrevista para Aunam, un panorama acerca de la migración latina hacia Estados Unidos y las nuevas perspectivas a futuro, así como las modificaciones en la relaciones con México tras la salida de George Bush de la presidencia estadounidense.

Las deficiencias internas, una necesidad a resolverse

En primera instancia, Valdés Ugalde destacó la importancia de “ordenar la casa” para lograr que la globalización funcione internamente, pues aunque se trate de un sistema con “vicios de origen, la globalización es un hecho”. Para el director del CISAN los problemas provienen, entre otros factores, de que “se malentendían las relaciones a todos los niveles”.

Como ejemplo de las repercusiones de estos vicios de origen en México el doctor Valdés destacó la falta de preparación suficiente de la fuerza de trabajo intelectual, media, etcétera para, en aquél momento, asumir los riegos inherentes a la internacionalización de las economías.

“Frente a la integración de las economías, se requieren actores preparados para afrontar los retos; para que esta globalización imperfecta sirva como instrumento de desarrollo endógeno. Para esto son necesarias reformas constitucionales, un acuerdo político interno coherente con los procesos de mundialización”, puntualizó.

Así, “la reforma energética por ejemplo, independientemente de cual sea la posición de cada una de las partes, las cuales deben debatirse, debe de ser una de las palancas que impulse la presencia de México en la relación trilateral con Estados Unidos y Canadá como un actor confiable”.

Al ser cuestionado sobre la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), Valdés señaló a este tratado como el causante de todos los problemas mexicanos, puesto que “México vio al TLCAN como una manera de incorporarse al primer mundo”.

Sin embargo, el doctor recalcó las deficiencias de la negociación y firma del tratado al dejarse fuera “acuerdos paralelos como fuerza de trabajo y medio ambiente; porque el energético era la condición de los Estados Unidos para que entraran estos dos”. Al darse una negativa mexicana respecto al tema energético, los otros dos aspectos tampoco tuvieron cabida.

Valdés Ugalde identificó de esa forma a la carencia de condiciones equitativas como principal obstáculo para el alcance de cierto nivel de desarrollo por parte de nuestro país; en este sentido, el también politólogo habló de cómo en diferentes regiones las condiciones impiden la consolidación de los actores medios de la economía, lo cual deriva en falta de empleo.

La migración, el fenómeno con varios rostros

El director del CISAN concibió a la cuestión migratoria como un fenómeno con múltiples explicaciones, entre ellas situó como la más evidente la presencia de esos trabajadores si se mantuvieran en nuestro país. “Los migrantes son desempleados o subempleados en México”.

Refirió a la incapacidad del mercado mismo para otorgar condiciones mínimas para lograr la permanencia de “los migrantes en potencia” y ser “beneficiarios del crecimiento económico y, al mismo tiempo, tener un empleo permanente constante y bien pagado”.

Asimismo, José Luis Valdés identificó a la falta de empleos y al bajo salario como problema esencial del país; porque tanto la economía formal como la informal son incapaces de generar empleos con remuneración suficiente para solventar las necesidades de la población.

En comparación, “un indocumentado que se va a Estados Unidos a trabajar a razón de seis o seis dólares y medio la hora en la albañilería, la agricultura o los servicios logra mantener una capacidad de ahorro mayor en una situación económica ciertamente irregular, como es la del trabajador indocumentado”.

Desde el punto de vista económico, el doctor destacó que las mejoras en cuanto al monto del salario percibido, así como la velocidad con que se obtiene el dinero juegan un papel fundamental en el hecho de emigrar aun cuando la persona está conciente de los costos físicos, emocionales o familiares que la migración puede representar.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de disminuir la migración con base en la creación de empleos o mejoras internas, Valdés Ugalde destacó la existencia de una “fórmula económica básica” la cual habla de proporciones, pues “en la medida que tú tengas crecimiento, tienes mayor capacidad de empleo y entonces tienes una población más satisfecha radicando en México”.

La hipótesis anterior no ha podido comprobarse en nuestro país, según el director del CISAN, porque es necesario un crecimiento constante, “la migración es un hecho, siguen yéndose los 500 mil, aproximadamente, migrantes al año”.

José Luis Valdés también aludió a la tradición, porque “hay familias de migrantes que históricamente han optado por el viaje al otro lado”, esto ha generado que muchas familias ya cuenten con parentela y se conviertan en una población migrante constante.

El contar con familia en diferentes regiones de Estados Unidos, sobre todo en los últimos seis o siete años, constituye, para la máxima autoridad del CISAN, un motivo suficiente para pensar que “muchos de ellos ya pueden ser acogidos en espacios más amistosos o más familiares que en el pasado cuando era más inhóspita la migración indocumentada”.

Otro hecho destacado por Valdés Ugalde fue la migración femenina, pues además de ser un fenómeno en crecimiento, “un 20, 25 por ciento de las remesas que se mandan corresponden a fuerza de trabajo femenina migrante indocumentada en Estados Unidos” cuando anteriormente permanecían en sus lugares de origen, esperando el retorno de sus familiares.

El fenómeno de migración ha sufrido modificaciones en relación a la forma en cómo se le concebía anteriormente; en ese tenor, el doctor mencionó la existencia de jóvenes mexicanos norteños que se van “sólo para demostrarle a la novia que pudieron pasar la frontera ilegalmente”.

Al referirse a este punto, Valdés Ugalde aclaró que pese a la existencia de este tipo de casos, documentados por los estudiosos de la migración, no se puede generalizar sobre la existencia de este motivo como impulsor de la misma. El politólogo la definió a la migración “como un fenómeno con varias caras”.

Las contradicciones del discurso

Tras su definición, el director del CISAN manifestó su convicción respecto a que, pese a medidas como la del muro, la migración no disminuirá. “Probablemente se va encarecer el pollero, como ya es un hecho, se van a disminuir las condiciones de salud, de seguridad de los migrantes, quienes deben pasar en condiciones cada vez más desventajosas”.

En relación al manejo de la migración como un problema de seguridad nacional, aun cuando el mercado norteamericano demanda la mano de obra migrante, el también articulista de El Universal respondió: “cuando tú tienes una crisis de seguridad interna, eterna, fracaso de política exterior, entonces debes usar una suerte de chivo expiatorio”.

De esa forma ha sido utilizada la migración, la cual es “muy popular en los sectores medios y bajos de la sociedad estadounidense, que es potencialmente antinmigrante en los momentos de crisis de seguridad”. El doctor señaló la manera como se vende, a estos sectores de la población, la necesidad de solucionar la migración para consecuentemente garantizar seguridad.

“Aunque no sea una relación totalmente vinculante, sí vinculas seguridad y migración en el momento de la verdad para convencer a los sectores antinmigrantes. Esto te lleva a recrudecer y radicalizar el discurso e incluso a paralizar cualquier debate sobre la reforma migratoria”.

Históricamente, según el director del CISAN, se recurre a la migración como una forma de “reducir la tensión que supone un fracaso nacional en consenso interno, respecto a política exterior”. En cuanto a los sectores con mayor oposición a la presencia de migrantes, el articulista mencionó al sector industrial del norte de los Estados Unidos como “el más combativo”.

En contrate, en el sur los migrantes son contratados debido a la existencia de “un vacío en la disponibilidad de la fuerza de trabajo local para desarrollar esas tareas”. Para ilustrar esta situación, mencionó el caso de Nueva Orleans, donde los trabajos de reconstrucción son llevados a cabo por migrantes.

Al manejar ese ejemplo, recalcó que “los grandes héroes de la reconstrucción eran migrantes mexicanos y centroamericanos que se han desplazado para llevar a cabo ese tipo de tareas”.

Valdés Ugalde concibió a esa situación como una oportunidad importante de ingreso, la cual sólo demandaba al migrante desplazarse tal como lo hacía en su país, aunque ahora se tratara de trayectos entre Florida o California rumbo a Nueva Orleans. Así, “la mano de obra migrante ha sido fundamental para sacar adelante a la ciudad”.

En ese mismo sentido, el doctor Ugalde recalcó la tolerancia existente respecto a la mano de obra indocumentada debido a la necesidad o la conveniencia. “Tenemos en los estacionamientos de los malls (centros comerciales) migrantes haciendo fila esperando que llegue el constructor o agricultor para llevárselos”.

El director del CISAN recalcó que aunque se trate de una fuente informal de trabajadores, la economía estadounidense sigue valiéndose de la mano de obra migrante como parte de economía, tanto regional como nacional.

Para el titular del CISAN, gran parte del endurecimiento de medidas respecto al tema migratorio se dio como respuesta a lo sucedido el 11 de septiembre del 2001 y “la seguridad se impuso como la prioridad del stablishment estadounidense por encima de temas como el de la prosperidad o la reforma migratoria”.

Los latinos y las elecciones estadounidenses

Al preguntársele sobre la importancia que jugaría el origen de Barack Obama en algunas de sus políticas o la obtención de voto latino, Valdés Ugalde destacó que “Barack Obama no ha vendido la raza como un tema de campaña, de hecho se dice que es el candidato menos negro que han tenido los negros”.

Lo concibió como un político que “habla con los blancos” y de hecho se ha visto favorecido por sectores importantes de la población blanca de todas las edades o regiones. “No es un candidato típicamente afroestadounidense, no es representante de una minoría”, puntualizó.

José Luis Valdés identificó a la visión conjunta de todas las razas entorno a su carácter compartido de estadounidenses como un factor que ha logrado captar preferencia electoral importante para Obama. Este discurso ha incluido también a los latinos; sin embargo, la raza como uno de los factores decisivos.

Con el fin de complementar su exposición, el director del CISAN recordó los resultados en estados como California, Texas o Florida en donde, pese a la presencia de gran cantidad de latinos, la ganadora fue Hilary Clinton.

El politólogo también mencionó la tensión existente entre los afroestadounidenses y los latinos, particularmente en los mexicanos y afroestadounidenses, porque “no se entienden, no se comprenden a sí mismos o no traen una misma agenda como minoría”.

El doctor atribuyó esas discrepancias a las diferencias traídas desde la llegada a la formación de la nación; porque tanto afroamericanos como latinos tienen “otros orígenes migratorios y de cualquier tipo, entonces yo no estoy seguro de que el voto latino vaya a favorecer necesariamente a Obama ni a nivel de las primarias, ni a nivel nacional”.

El tema migratorio en la agenda política

Ugalde hizo hincapié en que, en la coyuntura actual, todos los candidatos iban a ser cuidadosos al referirse a todos los temas y su discurso sufriría modificaciones en función de la región donde se encontraran, “si tú llegas a Texas, California o Nuevo México, donde tienes una población latina fuerte, entonces vas a hablar de los derechos de los latinos y vas a hacerte amigo de todos los latinos y mexicanos”.

En el tema de la migración, Valdés Ugalde señaló a John McCain como el “único que tiene una enorme claridad” respecto a ese tema porque, recordando su época como senador de Arizona, el politólogo señaló que este candidato había impulsado la propuesta de ley McCain-Kennedy, la cual contemplaba una regularización para el inmigrante.

Aunque este episodio lo hace identificarse con un tema sensible como la migración, José Luis Valdés recalcó que “los políticos tienen la habilidad enorme de desdecir absolutamente todo lo que dijeron en el pasado, para hacerse viables como potenciales presidentes”.

Ante esto, el articulista de El Universal dejó abierta la posibilidad de que el candidato republicano en un futuro cambie su postura en relación al tema, con el fin de defenderse de las presiones de la extrema derecha estadounidense y “en esa medida recurrir a un discurso conservador con respecto al tema de la migración”.

“Todo mundo se va a proteger en la medida en que vayan pasando los tiempos y los momentos de la campaña”. De esa forma, recalcó que el tema de la migración “quedará atrapado hasta noviembre, hasta no tener un presidente que pueda actuar con cierta libertad una vez que haya llegado al poder”.

Como ejemplo de un cambio en la política durante la estancia en el poder, el director del CISAN citó el caso de California, en donde el gobernador Arnold Schwarzenegger fue “ciertamente muy antimexicano en sus primeros discursos, ahora muy conciliatorio”. Destacó a California como uno de los pocos estados con leyes que protegen inmigrantes.

El politólogo trajo a colación el caso de un trabajador quien, tras caerse de un edificio, se quebró la columna y recibió una indemnización de siete millones de dólares aunque todavía conserva su condición de ilegal. “La legislación californiana es la única que, a pesar de ser indocumentado, te da todo el derecho de defensa frente a las compañías de seguros”.

¿Qué puede hacer el gobierno mexicano frente a la migración?

El doctor Valdés Ugalde marcó como un punto de soberanía estadounidense al tema de la migración porque, “las reformas le pertenecen al gobierno y país en cuestión”. Mientras Estados Unidos no impulse una reforma migratoria, el margen de acción del gobierno mexicano será nulo.

“México debe esperarse a noviembre para plantearse una estrategia de convencimiento desde el lado de la bilateralidad”; explicó también que esta perspectiva supone la cooperación y conciencia, por parte de ambos, respecto a la necesidad de trabajar juntos, sin olvidar que México no es igual a Estados Unidos pero los dos países forman una sociedad.

Puntualizó que dentro de esa sociedad, México debe saberse inferior en cuanto a potencial armamentista o económico; pero eso no implica permitir la imposición de medidas por parte de una de las partes, en temas con intereses comunes.

El también maestro en Sociología Política dijo que nuestro país tendría que tener una política migratoria propia con Latinoamérica pues “si a todos los vas a dejar entrar sin visa y les vas a dar visa de turista. Tú desde ese momento empiezas una presión política ante la cual los Estados Unidos tienen que reaccionar”. Así, “México debe definir claramente sus prioridades en política exterior y tratar de lograr una relación menos desigual”.

El caso de los caza inmigrantes

El titular del CISAN catalogó a los grupos de caza migrantes como organizaciones ilegales que “operan fuera del control de los gobiernos locales y del federal”. Recordó la autonomía de los estados con respecto a la federación y cómo esto plantea la necesidad de entablar negociación con estados como Arizona pues es ahí donde el fenómeno se ha acentuado.

“La cuestión es hasta donde se puede convertir de un asunto federal a uno bilateral en donde México juegue sus cartas”. El doctor marcó como un ejemplo similar al tráfico de armas pues se cuenta en las regiones fronterizas con tianguis de armas. “Tú puedes ir a ver tu AK 47, a comprar tu Mágnum porque están en oferta”.

Igualmente, el politólogo marcó como atenuante a considerar la posibilidad de portar armas contemplada por la constitución estadounidense (“El derecho de la población a poseer y portar armas no será restringido”) pues ésta impide al gobierno tomar acciones salvo en casos extremos.

Por último, el director del CISAN señaló que Bush fue un presidente que optó “por un nivel de extremismo radical el cual implicaba que Estados Unidos como nación hegemónica tenía el derecho de recuperar toda la fuerza perdida a través de una remilitarización”. Esto trajo como consecuencia una tensión en las relaciones mundiales que alcanzó un clímax el 11 de septiembre.

Manifestó que, pese a las diversas posturas de los candidatos actuales a la presidencia, “todo después de Bush puede ser ventaja mientras no sea un clon de Bush”; sin embargo, recalcó que el principal error de México fue ofrecer lealtad incondicional hacia Estados Unidos porque “eso desbalanceó aún mas la relación” entre ambos países.

Por: Miguel Ángel Calixto Torres

Factores como la fragilidad económica interna mexicana, la búsqueda de mejores condiciones, primordialmente económicas, y la movilidad como tradición son algunas de las razones por las cuales la migración es un acontecimiento con repercusiones en México y Estados Unidos, según explicó José Luis Valdés Ugalde.

El también director del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) ofreció, en entrevista para Aunam, un panorama acerca de la migración latina hacia Estados Unidos y las nuevas perspectivas a futuro, así como las modificaciones en la relaciones con México tras la salida de George Bush de la presidencia estadounidense.

Las deficiencias internas, una necesidad a resolverse

En primera instancia, Valdés Ugalde destacó la importancia de “ordenar la casa” para lograr que la globalización funcione internamente, pues aunque se trate de un sistema con “vicios de origen, la globalización es un hecho”. Para el director del CISAN los problemas provienen, entre otros factores, de que “se malentendían las relaciones a todos los niveles”.

Como ejemplo de las repercusiones de estos vicios de origen en México el doctor Valdés destacó la falta de preparación suficiente de la fuerza de trabajo intelectual, media, etcétera para, en aquél momento, asumir los riegos inherentes a la internacionalización de las economías.

“Frente a la integración de las economías, se requieren actores preparados para afrontar los retos; para que esta globalización imperfecta sirva como instrumento de desarrollo endógeno. Para esto son necesarias reformas constitucionales, un acuerdo político interno coherente con los procesos de mundialización”, puntualizó.

Así, “la reforma energética por ejemplo, independientemente de cual sea la posición de cada una de las partes, las cuales deben debatirse, debe de ser una de las palancas que impulse la presencia de México en la relación trilateral con Estados Unidos y Canadá como un actor confiable”.

Al ser cuestionado sobre la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), Valdés señaló a este tratado como el causante de todos los problemas mexicanos, puesto que “México vio al TLCAN como una manera de incorporarse al primer mundo”.

Sin embargo, el doctor recalcó las deficiencias de la negociación y firma del tratado al dejarse fuera “acuerdos paralelos como fuerza de trabajo y medio ambiente; porque el energético era la condición de los Estados Unidos para que entraran estos dos”. Al darse una negativa mexicana respecto al tema energético, los otros dos aspectos tampoco tuvieron cabida.

Valdés Ugalde identificó de esa forma a la carencia de condiciones equitativas como principal obstáculo para el alcance de cierto nivel de desarrollo por parte de nuestro país; en este sentido, el también politólogo habló de cómo en diferentes regiones las condiciones impiden la consolidación de los actores medios de la economía, lo cual deriva en falta de empleo.

La migración, el fenómeno con varios rostros

El director del CISAN concibió a la cuestión migratoria como un fenómeno con múltiples explicaciones, entre ellas situó como la más evidente la presencia de esos trabajadores si se mantuvieran en nuestro país. “Los migrantes son desempleados o subempleados en México”.

Refirió a la incapacidad del mercado mismo para otorgar condiciones mínimas para lograr la permanencia de “los migrantes en potencia” y ser “beneficiarios del crecimiento económico y, al mismo tiempo, tener un empleo permanente constante y bien pagado”.

Asimismo, José Luis Valdés identificó a la falta de empleos y al bajo salario como problema esencial del país; porque tanto la economía formal como la informal son incapaces de generar empleos con remuneración suficiente para solventar las necesidades de la población.

En comparación, “un indocumentado que se va a Estados Unidos a trabajar a razón de seis o seis dólares y medio la hora en la albañilería, la agricultura o los servicios logra mantener una capacidad de ahorro mayor en una situación económica ciertamente irregular, como es la del trabajador indocumentado”.

Desde el punto de vista económico, el doctor destacó que las mejoras en cuanto al monto del salario percibido, así como la velocidad con que se obtiene el dinero juegan un papel fundamental en el hecho de emigrar aun cuando la persona está conciente de los costos físicos, emocionales o familiares que la migración puede representar.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de disminuir la migración con base en la creación de empleos o mejoras internas, Valdés Ugalde destacó la existencia de una “fórmula económica básica” la cual habla de proporciones, pues “en la medida que tú tengas crecimiento, tienes mayor capacidad de empleo y entonces tienes una población más satisfecha radicando en México”.

La hipótesis anterior no ha podido comprobarse en nuestro país, según el director del CISAN, porque es necesario un crecimiento constante, “la migración es un hecho, siguen yéndose los 500 mil, aproximadamente, migrantes al año”.

José Luis Valdés también aludió a la tradición, porque “hay familias de migrantes que históricamente han optado por el viaje al otro lado”, esto ha generado que muchas familias ya cuenten con parentela y se conviertan en una población migrante constante.

El contar con familia en diferentes regiones de Estados Unidos, sobre todo en los últimos seis o siete años, constituye, para la máxima autoridad del CISAN, un motivo suficiente para pensar que “muchos de ellos ya pueden ser acogidos en espacios más amistosos o más familiares que en el pasado cuando era más inhóspita la migración indocumentada”.

Otro hecho destacado por Valdés Ugalde fue la migración femenina, pues además de ser un fenómeno en crecimiento, “un 20, 25 por ciento de las remesas que se mandan corresponden a fuerza de trabajo femenina migrante indocumentada en Estados Unidos” cuando anteriormente permanecían en sus lugares de origen, esperando el retorno de sus familiares.

El fenómeno de migración ha sufrido modificaciones en relación a la forma en cómo se le concebía anteriormente; en ese tenor, el doctor mencionó la existencia de jóvenes mexicanos norteños que se van “sólo para demostrarle a la novia que pudieron pasar la frontera ilegalmente”.

Al referirse a este punto, Valdés Ugalde aclaró que pese a la existencia de este tipo de casos, documentados por los estudiosos de la migración, no se puede generalizar sobre la existencia de este motivo como impulsor de la misma. El politólogo la definió a la migración “como un fenómeno con varias caras”.

Las contradicciones del discurso

Tras su definición, el director del CISAN manifestó su convicción respecto a que, pese a medidas como la del muro, la migración no disminuirá. “Probablemente se va encarecer el pollero, como ya es un hecho, se van a disminuir las condiciones de salud, de seguridad de los migrantes, quienes deben pasar en condiciones cada vez más desventajosas”.

En relación al manejo de la migración como un problema de seguridad nacional, aun cuando el mercado norteamericano demanda la mano de obra migrante, el también articulista de El Universal respondió: “cuando tú tienes una crisis de seguridad interna, eterna, fracaso de política exterior, entonces debes usar una suerte de chivo expiatorio”.

De esa forma ha sido utilizada la migración, la cual es “muy popular en los sectores medios y bajos de la sociedad estadounidense, que es potencialmente antinmigrante en los momentos de crisis de seguridad”. El doctor señaló la manera como se vende, a estos sectores de la población, la necesidad de solucionar la migración para consecuentemente garantizar seguridad.

“Aunque no sea una relación totalmente vinculante, sí vinculas seguridad y migración en el momento de la verdad para convencer a los sectores antinmigrantes. Esto te lleva a recrudecer y radicalizar el discurso e incluso a paralizar cualquier debate sobre la reforma migratoria”.

Históricamente, según el director del CISAN, se recurre a la migración como una forma de “reducir la tensión que supone un fracaso nacional en consenso interno, respecto a política exterior”. En cuanto a los sectores con mayor oposición a la presencia de migrantes, el articulista mencionó al sector industrial del norte de los Estados Unidos como “el más combativo”.

En contrate, en el sur los migrantes son contratados debido a la existencia de “un vacío en la disponibilidad de la fuerza de trabajo local para desarrollar esas tareas”. Para ilustrar esta situación, mencionó el caso de Nueva Orleans, donde los trabajos de reconstrucción son llevados a cabo por migrantes.

Al manejar ese ejemplo, recalcó que “los grandes héroes de la reconstrucción eran migrantes mexicanos y centroamericanos que se han desplazado para llevar a cabo ese tipo de tareas”.

Valdés Ugalde concibió a esa situación como una oportunidad importante de ingreso, la cual sólo demandaba al migrante desplazarse tal como lo hacía en su país, aunque ahora se tratara de trayectos entre Florida o California rumbo a Nueva Orleans. Así, “la mano de obra migrante ha sido fundamental para sacar adelante a la ciudad”.

En ese mismo sentido, el doctor Ugalde recalcó la tolerancia existente respecto a la mano de obra indocumentada debido a la necesidad o la conveniencia. “Tenemos en los estacionamientos de los malls (centros comerciales) migrantes haciendo fila esperando que llegue el constructor o agricultor para llevárselos”.

El director del CISAN recalcó que aunque se trate de una fuente informal de trabajadores, la economía estadounidense sigue valiéndose de la mano de obra migrante como parte de economía, tanto regional como nacional.

Para el titular del CISAN, gran parte del endurecimiento de medidas respecto al tema migratorio se dio como respuesta a lo sucedido el 11 de septiembre del 2001 y “la seguridad se impuso como la prioridad del stablishment estadounidense por encima de temas como el de la prosperidad o la reforma migratoria”.

Los latinos y las elecciones estadounidenses

Al preguntársele sobre la importancia que jugaría el origen de Barack Obama en algunas de sus políticas o la obtención de voto latino, Valdés Ugalde destacó que “Barack Obama no ha vendido la raza como un tema de campaña, de hecho se dice que es el candidato menos negro que han tenido los negros”.

Lo concibió como un político que “habla con los blancos” y de hecho se ha visto favorecido por sectores importantes de la población blanca de todas las edades o regiones. “No es un candidato típicamente afroestadounidense, no es representante de una minoría”, puntualizó.

José Luis Valdés identificó a la visión conjunta de todas las razas entorno a su carácter compartido de estadounidenses como un factor que ha logrado captar preferencia electoral importante para Obama. Este discurso ha incluido también a los latinos; sin embargo, la raza como uno de los factores decisivos.

Con el fin de complementar su exposición, el director del CISAN recordó los resultados en estados como California, Texas o Florida en donde, pese a la presencia de gran cantidad de latinos, la ganadora fue Hilary Clinton.

El politólogo también mencionó la tensión existente entre los afroestadounidenses y los latinos, particularmente en los mexicanos y afroestadounidenses, porque “no se entienden, no se comprenden a sí mismos o no traen una misma agenda como minoría”.

El doctor atribuyó esas discrepancias a las diferencias traídas desde la llegada a la formación de la nación; porque tanto afroamericanos como latinos tienen “otros orígenes migratorios y de cualquier tipo, entonces yo no estoy seguro de que el voto latino vaya a favorecer necesariamente a Obama ni a nivel de las primarias, ni a nivel nacional”.

El tema migratorio en la agenda política

Ugalde hizo hincapié en que, en la coyuntura actual, todos los candidatos iban a ser cuidadosos al referirse a todos los temas y su discurso sufriría modificaciones en función de la región donde se encontraran, “si tú llegas a Texas, California o Nuevo México, donde tienes una población latina fuerte, entonces vas a hablar de los derechos de los latinos y vas a hacerte amigo de todos los latinos y mexicanos”.

En el tema de la migración, Valdés Ugalde señaló a John McCain como el “único que tiene una enorme claridad” respecto a ese tema porque, recordando su época como senador de Arizona, el politólogo señaló que este candidato había impulsado la propuesta de ley McCain-Kennedy, la cual contemplaba una regularización para el inmigrante.

Aunque este episodio lo hace identificarse con un tema sensible como la migración, José Luis Valdés recalcó que “los políticos tienen la habilidad enorme de desdecir absolutamente todo lo que dijeron en el pasado, para hacerse viables como potenciales presidentes”.

Ante esto, el articulista de El Universal dejó abierta la posibilidad de que el candidato republicano en un futuro cambie su postura en relación al tema, con el fin de defenderse de las presiones de la extrema derecha estadounidense y “en esa medida recurrir a un discurso conservador con respecto al tema de la migración”.

“Todo mundo se va a proteger en la medida en que vayan pasando los tiempos y los momentos de la campaña”. De esa forma, recalcó que el tema de la migración “quedará atrapado hasta noviembre, hasta no tener un presidente que pueda actuar con cierta libertad una vez que haya llegado al poder”.

Como ejemplo de un cambio en la política durante la estancia en el poder, el director del CISAN citó el caso de California, en donde el gobernador Arnold Schwarzenegger fue “ciertamente muy antimexicano en sus primeros discursos, ahora muy conciliatorio”. Destacó a California como uno de los pocos estados con leyes que protegen inmigrantes.

El politólogo trajo a colación el caso de un trabajador quien, tras caerse de un edificio, se quebró la columna y recibió una indemnización de siete millones de dólares aunque todavía conserva su condición de ilegal. “La legislación californiana es la única que, a pesar de ser indocumentado, te da todo el derecho de defensa frente a las compañías de seguros”.

¿Qué puede hacer el gobierno mexicano frente a la migración?

El doctor Valdés Ugalde marcó como un punto de soberanía estadounidense al tema de la migración porque, “las reformas le pertenecen al gobierno y país en cuestión”. Mientras Estados Unidos no impulse una reforma migratoria, el margen de acción del gobierno mexicano será nulo.

“México debe esperarse a noviembre para plantearse una estrategia de convencimiento desde el lado de la bilateralidad”; explicó también que esta perspectiva supone la cooperación y conciencia, por parte de ambos, respecto a la necesidad de trabajar juntos, sin olvidar que México no es igual a Estados Unidos pero los dos países forman una sociedad.

Puntualizó que dentro de esa sociedad, México debe saberse inferior en cuanto a potencial armamentista o económico; pero eso no implica permitir la imposición de medidas por parte de una de las partes, en temas con intereses comunes.

El también maestro en Sociología Política dijo que nuestro país tendría que tener una política migratoria propia con Latinoamérica pues “si a todos los vas a dejar entrar sin visa y les vas a dar visa de turista. Tú desde ese momento empiezas una presión política ante la cual los Estados Unidos tienen que reaccionar”. Así, “México debe definir claramente sus prioridades en política exterior y tratar de lograr una relación menos desigual”.

El caso de los caza inmigrantes

El titular del CISAN catalogó a los grupos de caza migrantes como organizaciones ilegales que “operan fuera del control de los gobiernos locales y del federal”. Recordó la autonomía de los estados con respecto a la federación y cómo esto plantea la necesidad de entablar negociación con estados como Arizona pues es ahí donde el fenómeno se ha acentuado.

“La cuestión es hasta donde se puede convertir de un asunto federal a uno bilateral en donde México juegue sus cartas”. El doctor marcó como un ejemplo similar al tráfico de armas pues se cuenta en las regiones fronterizas con tianguis de armas. “Tú puedes ir a ver tu AK 47, a comprar tu Mágnum porque están en oferta”.

Igualmente, el politólogo marcó como atenuante a considerar la posibilidad de portar armas contemplada por la constitución estadounidense (“El derecho de la población a poseer y portar armas no será restringido”) pues ésta impide al gobierno tomar acciones salvo en casos extremos.

Por último, el director del CISAN señaló que Bush fue un presidente que optó “por un nivel de extremismo radical el cual implicaba que Estados Unidos como nación hegemónica tenía el derecho de recuperar toda la fuerza perdida a través de una remilitarización”. Esto trajo como consecuencia una tensión en las relaciones mundiales que alcanzó un clímax el 11 de septiembre.

Manifestó que, pese a las diversas posturas de los candidatos actuales a la presidencia, “todo después de Bush puede ser ventaja mientras no sea un clon de Bush”; sin embargo, recalcó que el principal error de México fue ofrecer lealtad incondicional hacia Estados Unidos porque “eso desbalanceó aún mas la relación” entre ambos países.

La cereza del pastel: hacer que la gente desee comprar el libro

Este capítulo refiere al conjunto de elementos que se utilizaran para convencer al consumidor respecto de lo valioso de la publicación. Una cuestión importante al llegar a esta etapa es la carencia de una fórmula exacta e inequívoca para la promoción de cada libro.

En este sentido, quizá se puede establecer una analogía con la venta de un disco pues no es lo mismo intentar vender el disco de un intérprete nuevo, al de un artista cuyo nombre sea sinónimo de venta. Del mismo modo, basta con que un libro lleve la leyenda Gabriel García Márquez para que los consumidores pregunten y desee adquirirlo.

Para Datus Smith, la promoción implica seis elementos fundamentales; en primera instancia se ubica el forro porque éste puede constituirse como el gancho visual para el lector. La utilización de comentarios para avalar la calidad del manuscrito es empleada con mayor frecuencia en los libros controversiales- cuando Abascal criticó la lectura de Aura, las nuevas ediciones incluían comentarios que incitan a descubrir su contenido-.

El segundo elemento es la distribución gratuita de ejemplares a las revistas o periódicos con el fin de ser reseñados y, posteriormente, dados a conocer a los lectores. Esos acuerdos permiten que los consumidores tengan un primer acercamiento al tema o la historia del manuscrito, el cual supone el despertar su interés por la obra.

Para el autor es necesario elaborar una lista con los posibles destinos de estos ejemplares gratuitos porque, si bien no se espera ver las reseñas en cada medio, si conviene eliminar de la lista a quienes jamás hayan publicado algo sobre los mismos.

Otro rol fundamental es el de las presentaciones de libros pues a mayor jerarquía, mayor aceptación; es decir, entre más reconocidos, en la llamada opinión pública, sean los invitados, mayor será su influencia sobre los clientes en potencia.

Para abordar un segundo elemento, me permito apelar a mi experiencia en tienda departamental porque, estando ahí, logras percatarte de cómo llegan los representantes de ventas a buscar al jefe de departamento para convencerlo de adquirir gran número de piezas, anunciando descuentos especiales de lanzamiento o preventas. Tras alcanzar los acuerdos, inmediatamente se mandan a hacer carteles para anunciar: preventa exclusiva en la tienda, llévalo antes que nadie.

Con este sencillo ejemplo, se retoman dos aspectos más: la utilización de los carteles, la visita de los representantes de venta pues lo mismo ocurre en el departamento de libros, sólo que con títulos como Harry Potter y manuscritos de superación personal.

Tal como sucede con cualquier otra mercancía, los proveedores realizan visitas esporádicas al establecimiento para constatar la exhibición de sus productos- en ocasiones se pueden observar reñidas disputas por la parte de enfrente de los muebles e incluso, para evitar problemas, muchos traen muebles de cartón destinados exclusivamente a la colocación de su libro-.

Otro mecanismo es la presentación del autor; si compras el libro en tal o cual establecimiento te haces merecedor de llevarte tu ejemplar firmado por el autor. Frecuentemente se recurre también a la compra de espacios para anunciarse en periódicos o revistas.

Los espacios para montar exposiciones de varios títulos, en forma simultánea, resultan, para el autor, otra alternativa más dentro de los canales de promoción. En ferias como la del Palacio de Minería o Guadalajara, se hallan ejemplos muy elocuentes de la posibilidad de la venta de diversos títulos de una misma editorial.

Cabe destacar que, al menos en México no he tenido la oportunidad de observar promoción constante de libros por correo, televisión o radio; sin embargo, me parece pertinente la posibilidad reciente de adquirir libros por Internet. Las librerías con sitio web otorgan la posibilidad de almacenar tus datos y recibir oportunamente los anuncios respecto a obras nuevas, así como efectuar compras en línea con sólo proporcionar el número de una tarjeta de crédito.

La creatividad en la promoción radica en saber cual es la mejor opción para dar a conocer un libro. Esto incluye tanto la dimensión de efectividad y la de ahorro en los costos.

Espero halla resultado interesante para mis lectores sumergirse en el nada sencillo mundo de la edición de libros. Mis futuros textos variarán pero siempre mantendré el compromiso por no convertir a este blog en un espacio de simple lucimiento personal.

Referencia: Smith, Datus C, Guía para la publicación de los libros, Asosiación de Editoriales de Instituciones de Educación Superior de México, México,1991.

En este sentido, quizá se puede establecer una analogía con la venta de un disco pues no es lo mismo intentar vender el disco de un intérprete nuevo, al de un artista cuyo nombre sea sinónimo de venta. Del mismo modo, basta con que un libro lleve la leyenda Gabriel García Márquez para que los consumidores pregunten y desee adquirirlo.

Para Datus Smith, la promoción implica seis elementos fundamentales; en primera instancia se ubica el forro porque éste puede constituirse como el gancho visual para el lector. La utilización de comentarios para avalar la calidad del manuscrito es empleada con mayor frecuencia en los libros controversiales- cuando Abascal criticó la lectura de Aura, las nuevas ediciones incluían comentarios que incitan a descubrir su contenido-.

El segundo elemento es la distribución gratuita de ejemplares a las revistas o periódicos con el fin de ser reseñados y, posteriormente, dados a conocer a los lectores. Esos acuerdos permiten que los consumidores tengan un primer acercamiento al tema o la historia del manuscrito, el cual supone el despertar su interés por la obra.

Para el autor es necesario elaborar una lista con los posibles destinos de estos ejemplares gratuitos porque, si bien no se espera ver las reseñas en cada medio, si conviene eliminar de la lista a quienes jamás hayan publicado algo sobre los mismos.

Otro rol fundamental es el de las presentaciones de libros pues a mayor jerarquía, mayor aceptación; es decir, entre más reconocidos, en la llamada opinión pública, sean los invitados, mayor será su influencia sobre los clientes en potencia.

Para abordar un segundo elemento, me permito apelar a mi experiencia en tienda departamental porque, estando ahí, logras percatarte de cómo llegan los representantes de ventas a buscar al jefe de departamento para convencerlo de adquirir gran número de piezas, anunciando descuentos especiales de lanzamiento o preventas. Tras alcanzar los acuerdos, inmediatamente se mandan a hacer carteles para anunciar: preventa exclusiva en la tienda, llévalo antes que nadie.

Con este sencillo ejemplo, se retoman dos aspectos más: la utilización de los carteles, la visita de los representantes de venta pues lo mismo ocurre en el departamento de libros, sólo que con títulos como Harry Potter y manuscritos de superación personal.

Tal como sucede con cualquier otra mercancía, los proveedores realizan visitas esporádicas al establecimiento para constatar la exhibición de sus productos- en ocasiones se pueden observar reñidas disputas por la parte de enfrente de los muebles e incluso, para evitar problemas, muchos traen muebles de cartón destinados exclusivamente a la colocación de su libro-.

Otro mecanismo es la presentación del autor; si compras el libro en tal o cual establecimiento te haces merecedor de llevarte tu ejemplar firmado por el autor. Frecuentemente se recurre también a la compra de espacios para anunciarse en periódicos o revistas.

Los espacios para montar exposiciones de varios títulos, en forma simultánea, resultan, para el autor, otra alternativa más dentro de los canales de promoción. En ferias como la del Palacio de Minería o Guadalajara, se hallan ejemplos muy elocuentes de la posibilidad de la venta de diversos títulos de una misma editorial.

Cabe destacar que, al menos en México no he tenido la oportunidad de observar promoción constante de libros por correo, televisión o radio; sin embargo, me parece pertinente la posibilidad reciente de adquirir libros por Internet. Las librerías con sitio web otorgan la posibilidad de almacenar tus datos y recibir oportunamente los anuncios respecto a obras nuevas, así como efectuar compras en línea con sólo proporcionar el número de una tarjeta de crédito.

La creatividad en la promoción radica en saber cual es la mejor opción para dar a conocer un libro. Esto incluye tanto la dimensión de efectividad y la de ahorro en los costos.

Espero halla resultado interesante para mis lectores sumergirse en el nada sencillo mundo de la edición de libros. Mis futuros textos variarán pero siempre mantendré el compromiso por no convertir a este blog en un espacio de simple lucimiento personal.

Referencia: Smith, Datus C, Guía para la publicación de los libros, Asosiación de Editoriales de Instituciones de Educación Superior de México, México,1991.

Etiquetas:

Control de lectura equipo 9

El diseño del libro, la magia de la apariencia

En este apartado, Datus nos muestra la no menos compleja labor del diseñador. Esta consiste en todo lo referente a cómo se verá el libro; sinceramente esta parte me recordó mucho a las películas pues, aunque muchas historias son muy buenas, los efectos especiales (cuando no se abusa) siempre constituyen un plus.

De la misma forma, el diseñador debe poner toda su creatividad al servicio del libro; sin embargo también necesita contemplar la cuestión del presupuesto para la realización de su trabajo. De lo contrario, gastará tiempo valioso en procesas proyectos que, si bien pueden ser exquisitos, serán un tanto utópicos al no contar con la solvencia económica suficiente.

Intentando acercar mí relato a las vivencias propias de nuestra demandante existencia como estudiantes universitarios, diré que el sólo hecho de encontrarme frente a una computadora permite establecer ciertas similitudes con el trabajo del diseñador.

Cuando elaboramos un texto, a través de nuestro teclado, es inevitable elegir un tipo de letra: Arial, Times o Comic, por citar algunos. Posteriormente se determina el tamaño de acuerdo con las peticiones hechas por el profesor u obedeciendo al gusto personal.

Así también se hace con el interlineado, el encabezado, el pie de página, la colocación de los números de la misma e incluso debemos vigilar que la carátula tenga una presentación acorde con el cuerpo del trabajo. Si retrata de una evaluación final, no vamos a colocar flores de colores o muñequitos sonrientes pero si está en nuestras manos determinar si empleamos un diseño sencillo en blanco y negro o incluimos color.

Afortunadamente, el procesador de palabras (sin particularizar) tiene un contador de caracteres y gracias a él no nos vemos en la necesidad de contar uno por uno, como sí lo hace, según Datus, el diseñador. Siguiendo con las benevolencias de la tecnología que nos ahorran algunas funciones “como diseñadores”, la computadora tiene una configuración de márgenes ya determinada la cual, es susceptible a los cambios de acuerdo con el juicio del autor de los documentos.

Referencia: Smith, Datus C, Guía para la publicación de los libros, Asosiación de Editoriales de Instituciones de Educación Superior de México, México,1991.

Etiquetas:

Control Equipo 6,

Diseño del libro

jueves, 1 de mayo de 2008

La venta de libros

Nuevamente con placer les escribo; en esta ocasión referiré la multiplicidad de factores a considerar en la venta de un libro. Primero se parte del supuesto de que ya se cuenta con el libro en su presentación física; al hacer alusión a la parte de la venta, el autor recuerda que este proceso no implica simplemente la captación de recursos financieros sino la búsqueda de satisfacción de necesidades sociales.

Las formas de vender un libro manejadas en el texto son: venta a clientes individuales, la cual contempla que la editorial proporciona el ejemplar directamente al consumidor, como cuando acudimos a la librería del Fondo de Cultura para adquirir libros.

Las instituciones representan un ingreso estable pues, mediante la captación de clientes, instancias como las escuelas pueden elegir un libro para surtir su biblioteca interna o bien, para utilizarlo como apoyo de los alumnos de acuerdo con las necesidades de la propia institución.

Un buen ejemplo de vendedores al menudeo, son las personas ubicadas en la explanada de nuestra facultad porque cuentan con varios títulos en pequeñas cantidades pero nos permiten acceder al material.

Mayoristas son quienes compran libros en grandes cantidades para fungir como abastecedores de bibliotecas o a librerías y que sólo en ocasiones participan en la venta final. La participación de estos vendedores es fundamental porque acercan los libros a los minoristas y con ello expanden la distribución.

Otro punto destacado por Smith es el de la exportación la cual ofrece nuevas alternativas de ganancia pero, al mismo tiempo, implica otra suerte de dificultades. La primera, por obvia que pudiera sonar, es la idiomática pues siempre se debe entender lo leído (entendiendo esto como la posibilidad de leerlo).

El autor menciona el caso de América Latina donde la mayoría de los países utiliza el castellano salvo por Brasil que usa el portugués; tal como ocurre con ese ejemplo, el texto reconoce al ingles como lengua universal aunque habla sobre las ventajas de publicar en francés o chino.

Existen también otro tipo de barreras como las políticas, económicas y la censura. La dimensión política contempla diferencias diplomáticas entre los países, por mencionar un ejemplo; la económica implica cuestión de impuestos, gastos de aduana, variaciones por tipo de cambio o las dificultades para cobrarles a clientes extranjeros.

Para el caso de la censura, basta con recordar cuando el ex titular de la Secretaría de Gobernación, Carlos Abascal prohibió la lectura del libro Aura en la educación secundaria aunque esto, paradójicamente, terminó despertando la curiosidad por la lectura de la obra.

En otro orden de ideas, según el autor, el proceso de venta se comprende por la promoción, obtención de pedidos y la entrega de los mismos; La primera etapa consiste en montar campañas para dar a conocer el libro, sobre todo cuando no es segura su venta porque, de lo contrario, los consumidores por si mismos buscarán el libro, un buen ejemplo son los bestsellers.

La obtención de pedidos implica los largos viajes que, aunque son costeados por la editorial, son una inversión considerable de tiempo para el representante de la editorial. Ahora la parte más riesgosa de la entrega de libros es la forma en cómo se almacenan las piezas con el fin de que no sufran algún daño tanto en las bodegas de la editorial como al momento de estar en manos de los vendedores.

En este sentido, la lectura resalta los problemas ante posible contacto con el agua porque las piezas sufren deterioro y son devueltas en mal estado; para disminuir la posibilidad de que surjan contratiempos es importante seleccionar el medio de transporte adecuado.

A manera de analogía, es conveniente situar al Internacional Standard Book Number (ISBN) como el CURP de los libros ya que se trata de una serie de dígitos cuya función es distinguir y señalar las características del libro. Algunas de ellas son el idioma o país de procedencia, la editorial, entre otros datos.

Arreglos económicos entre editoriales y vendedores consideran una gran cantidad de factores. El pago de facturas es un compromiso mediante el cual, ambos participantes acuerdan la forma de pagos (crédito, a plazos, etc.), el descuento que habrá de otorgar la editorial para permitir el margen de ganancia del librero o la periodicidad de las devoluciones.

AsÍ, la diferencia entre el precio pagado por el librero a la editorial y el precio de venta, ofrecerá a este último obtener una ganancia de la venta de las obras – con la ley de precio único se ha fijado un tope máximo al material-; sin embargo el establecimiento de precios experimenta otra serie de condicionantes; en ocasiones el librero oculta los libros para encarecerlos ante la necesidad de sus clientes por adquirirlo.

Por otro lado, también es necesario, ocasionalmente, disminuir el precio al público para poder competir con los demás libreros. Entre menos se garantice la venta de un libro, mayor será su descuento o viceversa.

Tanto el crédito como la devolución constituyen una garantía del librero frente a la editorial pues, aunque lo deseable es vender todas las piezas; libreo y editorial venden desperdiciada su inversión al no venderse sienta cantidad de unidades; sin embargo la editorial no puede brindar una oportunidad de devolución ilimitada porque el vendedor haría pedidos desproporcionados y la empresa invertiría sin garantizar retribución alguna.

Por último, el autor resalta la importancia de una labor conjunta caracterizada por la buena comunicación entre los distintos departamentos ya que, a manera de reflexión final, ¿cómo saber que producir si no se sabe previamente la demanda del mercado?.

Las formas de vender un libro manejadas en el texto son: venta a clientes individuales, la cual contempla que la editorial proporciona el ejemplar directamente al consumidor, como cuando acudimos a la librería del Fondo de Cultura para adquirir libros.

Las instituciones representan un ingreso estable pues, mediante la captación de clientes, instancias como las escuelas pueden elegir un libro para surtir su biblioteca interna o bien, para utilizarlo como apoyo de los alumnos de acuerdo con las necesidades de la propia institución.

Un buen ejemplo de vendedores al menudeo, son las personas ubicadas en la explanada de nuestra facultad porque cuentan con varios títulos en pequeñas cantidades pero nos permiten acceder al material.

Mayoristas son quienes compran libros en grandes cantidades para fungir como abastecedores de bibliotecas o a librerías y que sólo en ocasiones participan en la venta final. La participación de estos vendedores es fundamental porque acercan los libros a los minoristas y con ello expanden la distribución.

Otro punto destacado por Smith es el de la exportación la cual ofrece nuevas alternativas de ganancia pero, al mismo tiempo, implica otra suerte de dificultades. La primera, por obvia que pudiera sonar, es la idiomática pues siempre se debe entender lo leído (entendiendo esto como la posibilidad de leerlo).

El autor menciona el caso de América Latina donde la mayoría de los países utiliza el castellano salvo por Brasil que usa el portugués; tal como ocurre con ese ejemplo, el texto reconoce al ingles como lengua universal aunque habla sobre las ventajas de publicar en francés o chino.

Existen también otro tipo de barreras como las políticas, económicas y la censura. La dimensión política contempla diferencias diplomáticas entre los países, por mencionar un ejemplo; la económica implica cuestión de impuestos, gastos de aduana, variaciones por tipo de cambio o las dificultades para cobrarles a clientes extranjeros.

Para el caso de la censura, basta con recordar cuando el ex titular de la Secretaría de Gobernación, Carlos Abascal prohibió la lectura del libro Aura en la educación secundaria aunque esto, paradójicamente, terminó despertando la curiosidad por la lectura de la obra.

En otro orden de ideas, según el autor, el proceso de venta se comprende por la promoción, obtención de pedidos y la entrega de los mismos; La primera etapa consiste en montar campañas para dar a conocer el libro, sobre todo cuando no es segura su venta porque, de lo contrario, los consumidores por si mismos buscarán el libro, un buen ejemplo son los bestsellers.

La obtención de pedidos implica los largos viajes que, aunque son costeados por la editorial, son una inversión considerable de tiempo para el representante de la editorial. Ahora la parte más riesgosa de la entrega de libros es la forma en cómo se almacenan las piezas con el fin de que no sufran algún daño tanto en las bodegas de la editorial como al momento de estar en manos de los vendedores.

En este sentido, la lectura resalta los problemas ante posible contacto con el agua porque las piezas sufren deterioro y son devueltas en mal estado; para disminuir la posibilidad de que surjan contratiempos es importante seleccionar el medio de transporte adecuado.

A manera de analogía, es conveniente situar al Internacional Standard Book Number (ISBN) como el CURP de los libros ya que se trata de una serie de dígitos cuya función es distinguir y señalar las características del libro. Algunas de ellas son el idioma o país de procedencia, la editorial, entre otros datos.

Arreglos económicos entre editoriales y vendedores consideran una gran cantidad de factores. El pago de facturas es un compromiso mediante el cual, ambos participantes acuerdan la forma de pagos (crédito, a plazos, etc.), el descuento que habrá de otorgar la editorial para permitir el margen de ganancia del librero o la periodicidad de las devoluciones.

AsÍ, la diferencia entre el precio pagado por el librero a la editorial y el precio de venta, ofrecerá a este último obtener una ganancia de la venta de las obras – con la ley de precio único se ha fijado un tope máximo al material-; sin embargo el establecimiento de precios experimenta otra serie de condicionantes; en ocasiones el librero oculta los libros para encarecerlos ante la necesidad de sus clientes por adquirirlo.

Por otro lado, también es necesario, ocasionalmente, disminuir el precio al público para poder competir con los demás libreros. Entre menos se garantice la venta de un libro, mayor será su descuento o viceversa.

Tanto el crédito como la devolución constituyen una garantía del librero frente a la editorial pues, aunque lo deseable es vender todas las piezas; libreo y editorial venden desperdiciada su inversión al no venderse sienta cantidad de unidades; sin embargo la editorial no puede brindar una oportunidad de devolución ilimitada porque el vendedor haría pedidos desproporcionados y la empresa invertiría sin garantizar retribución alguna.

Por último, el autor resalta la importancia de una labor conjunta caracterizada por la buena comunicación entre los distintos departamentos ya que, a manera de reflexión final, ¿cómo saber que producir si no se sabe previamente la demanda del mercado?.

Etiquetas:

control de lectura equipo 8

Octavio Paz

Este texto forja un panorama sobre la vida y obra de este escritor mexicano; en particular me llamó la atención el gesto solidario tras el golpe hacia el diario Excélsior precedido por Julio Sherer o su renuncia a su cargo como embajador en la India pues este tipo de muestras ponen en evidencia la preocupación y conciencia de Paz hacia los temas relevantes para la sociedad. Un hombre reacio a los disfraces propios de la hipocresía pero además, dueño de una excelsitud en el manejo de los recursos del castellano.

Ese manejo de lenguaje, tal como lo señala el texto, lo hizo acreedor a galardones como el Villaurrutia, el Nacional de Literatura y Lingüística, el Cervantes, Alfonso Reyes y el Nobel de Literatura.

Su poesía no se limitaba a cuidar solamente las cuestiones del ritmo y la métrica sino también incluía un manejo de metáforas constante. En particular, de los poemas proporcionados por el profesor, me gustó Árbol adentro porque me parece una muestra elocuente de la exquisitez de la metáfora.

De alguna forma, el poeta establece un vínculo entre la naturaleza y el hombre porque son parte el uno del otro. Aun cuando el ser humano se empeña en negarlo e incluso destruir su propio entorno, jamás dejará de ser parte de la naturaleza (su vida es culminación de un proceso de reproducción natural.

Quizá el ser humano tener la supremacía en el planeta pues es la especie menos respetuosa de su propio entorno; tan sólo la depredación parece una condición inherente a cualquier ser vivo en la tierra. Con el fin de satisfacer necesidades, cada especie busca garantizar su vida aunque ello implique matar a otros seres.

La depredación es justificable siempre que esto obedezca a la necesidad y no al deseo de poder o como forma de diversión. En ese escenario, es fundamental preguntarse si la razón ha sido un privilegio o una condena para la especie humana.

Recordar a Octavio Paz es un llamado a la conciencia sobre nuestro papel como seres racionales.

Ese manejo de lenguaje, tal como lo señala el texto, lo hizo acreedor a galardones como el Villaurrutia, el Nacional de Literatura y Lingüística, el Cervantes, Alfonso Reyes y el Nobel de Literatura.

Su poesía no se limitaba a cuidar solamente las cuestiones del ritmo y la métrica sino también incluía un manejo de metáforas constante. En particular, de los poemas proporcionados por el profesor, me gustó Árbol adentro porque me parece una muestra elocuente de la exquisitez de la metáfora.

De alguna forma, el poeta establece un vínculo entre la naturaleza y el hombre porque son parte el uno del otro. Aun cuando el ser humano se empeña en negarlo e incluso destruir su propio entorno, jamás dejará de ser parte de la naturaleza (su vida es culminación de un proceso de reproducción natural.

Quizá el ser humano tener la supremacía en el planeta pues es la especie menos respetuosa de su propio entorno; tan sólo la depredación parece una condición inherente a cualquier ser vivo en la tierra. Con el fin de satisfacer necesidades, cada especie busca garantizar su vida aunque ello implique matar a otros seres.

La depredación es justificable siempre que esto obedezca a la necesidad y no al deseo de poder o como forma de diversión. En ese escenario, es fundamental preguntarse si la razón ha sido un privilegio o una condena para la especie humana.

Recordar a Octavio Paz es un llamado a la conciencia sobre nuestro papel como seres racionales.

Etiquetas:

Décimo aniversario luctuoso de Octavio pAZ

Los idealismos: el sello distintivo del cine estadounidense en 1980

A propósito de lo leído sobre robots, me permito compartirles ana serie de coincidencias en el cine ochentero referentes a cómo se reflejaban las ideas o incertidumbres humanas sobre distintos temas en aquella década.

Todavía invadido por los problemas heredados de una problemática ajena como lo era la llamada Guerra Fría, los Estados Unidos, por medio de su cinematografía, reflejaron parte de su ideología como nación e incluso abordaron enigmas que han aquejado al hombre desde siempre, algunas de ellos fueron: la existencia de vida en otros planetas o las visiones respecto a la vida o el conocimiento que el hombre podría alcanzar en un futuro.

En principio, quizá una de las ideologías fue la búsqueda de perfección tanto en fisonomía como en carácter moral de la especie; es decir, muchos de los protagonistas en los filmes, encontraron en su estética física la característica más rentable. Para ejemplificar esto, basta con recordar la fama alcanzada por actores como Sylvester Stallone quién se caracterizó por personificar a hombres rectos, moralmente hablando, y físicamente estéticos.

De hecho Stallone personifica en la zaga de Rocky- su serie fílmica más famosa junto a Rambo- a un boxeador italo-americano que tras una vida complicada en los barrios de Philadelphia, es entrenado por un pugilista veterano para convertirse en un gran campeón de peso completo. Para llegar a su meta este personaje enfrenta diversos conflictos lo cuales, limitan su desempeño profesional pero, tras reponerse con base en fuerza mental así como el cariño de su familia y amigos cercanos, logra alcanzar su nivel físico óptimo para superar a rivales con jerarquía como Apolo Creed (supuesto campeón de peso completo hasta la llegada de Rocky en el argumento) o Cluber Lang- un boxeador negro con una fuerza física imponente-.

Sin embargo, el climax de la saga y quizá la entrega con más idealismos de la misma es Rocky IV pues es en esta película donde el personaje de Stallone enfrenta a un púgil ruso cuya estatura rebasa por varios centímetros la del protagonista. Aunado a ello, el soviético cuenta, en la batalla final, con el apoyo total del público asistente y un entrenamiento con todos los aparatos necesarios para lograr la plenitud en condición física (esto último incluye inyecciones de anabólicos para incrementar la fuerza en sus golpes).

En contraste el entrenamiento del estadounidense se desarrolla en un ambiente adverso, teniendo como única atenuante a su favor el apoyo de sus amigos y esposa. Al final, “el americano pequeño y débil” triunfa gracias a su determinación. Ésta también le permite ganar la simpatía de un público que inicialmente le atacaba.

La descripción anteriormente realizada permite distinguir, en el filme, la existencia de una ideología nacionalista cimentada en el mito de David contra Goliat en el que el hombre pequeño logra derrotar a un enemigo superior, en apariencia, sobre todo en el aspecto físico porque cabe recordar, que Goliat es descrito en la Biblia como un hombre similar a un gigante que, apoyado por filisteos, amedrentaba a las tropas israelitas durante el reinado de Saúl (primer rey del pueblo israelí).

Centrándonos en el largometraje (filmado en 1985), la batalla sobre el cuadrilátero muestra por lado a un peleador soviético fuerte pero avalado por la ilegalidad porque su fuerza y su rango como campeón son precedidos por la utilización de sustancias prohibidas en la práctica deportiva. Por el contrario, se presenta al protagonista estadounidense como una persona integra, capaz de sobreponerse a todas las adversidades; su premio, la victoria.

Quizá la escena con mayor carga ideológica se da cuando Rocky, estando malherido, envuelve su cuerpo en la bandera de los Estados Unidos de América pero existe, al mismo un diálogo como prueba elocuente de la citada ideología: “Aquí arriba… había dos personas peleando y eso está muy mal, pero mejor es que nos enfrentemos nosotros dos, que no, mil millones de personas". Asimismo, este fragmento prevé, probablemente sin intención propiamente dicha, el fin de la Guerra Fría con la llegada de Gorbachov al poder y la implementación de la Perestroika.

Por último, no es ocioso mencionar la continua utilización del montaje como recurso para hacer aparecer la bandera estadounidense durante el transcurso de la pelea: concretamente, cuando ambos peleadores se dirigen a sus respectivas esquinas después del campanazo que daba término a cada round.

El siguiente filme trascendente es Rambo (1982), también protagonizado por Stallone, el cual presenta a un ex combatiente en la Guerra de Vietnam intentando adaptarse a su nueva faceta como ciudadano común. En esa adopción de su nueva vida como civil Rambo nos brinda un ejemplo del idealismo de súper hombre planteado al inicio de la presente labor.

Como primer punto, el protagonista aunque goza de múltiples condecoraciones que avalan su desempeño en el campo de batalla, muestra una habilidad para sobrevivir a diversos ataques con armas que raya en lo sobre humano pues se repone a heridas de bala constantes, sale avante de caídas (como en el caso de la cascada) en las que un hombre, aun estando en plenitud física, lograría esquivar la muerte.

Así pues Rambo puede erigirse, desde un punto de vista especulativo pero no infundado, como un retrato elocuente de la incertidumbre vivida por los estadounidenses tras su derrota en Vietnam; en cierto sentido, en el largometraje se muestra lo complejo del proceso de reasimilación e incorporación a una vida pacífica.

Otro de los filmes más significativos de la época fue Terminador, el cual catapultó a Arnold Schwarsenegger rumbo a la industria cinematográfica, debido a que abordó tal vez uno de los temores manifestados con mayor frecuencia por parte de los llamados tecnofóbicos- entendiendo a éstas como individuos convencidos del deterioro de las relaciones humanas a partir de la evolución tecnológica-: el saber si, en algún momento, el ser humano se verá desplazado por la tecnología creada por él mismo pues esto implicaría una subordinación total a las decisiones tomadas por un ordenador. Es en este punto donde la película cobra importancia porque Skynet se muestra como un sistema informático capaz de controlar, con total independencia en relación a la intervención humana, todo el armamento de los Estados Unidos; además, conforme avanza el argumento, el sistema llega a tal grado de autonomía que observa a los humanos como obstáculo para garantizar su propia supervivencia y, por tal motivo, decide su erradicación.

Pese a una estrategia de exterminio basada en una guerra nuclear entre las principales potencias armamentistas del mundo, un grupo de humanos logra salvarse; con ello se da pié a un combate constante entre la tecnología y el hombre. En ese mismo sentido la inclusión de una máquina para viajar en el tiempo supone, de una manera utópica, una oportunidad de evitar el cataclismo generado por el antagonismo entre hombre y máquina.

Contrario a lo que podría pensarse la industria cinematográfica también manejó como temática la posibilidad de un perfeccionamiento de las tareas humanas con base en una fusión con la tecnología; tal fue el caso de Robocop (1987) pues se narra la historia de Alex Murphy, un policía entregado a su labor en el combate al crimen hasta que un día es acribillado por la mafia al entrar a una bodega. Su compañera de patrulla presencia el suceso e intenta ayudarle, moribundo, el hombre es trasladado a una clínica donde, para salvarle la vida, supuestamente, se incorporan estructuras metálicas a su cuerpo.

El resultado del proceso es la creación de un súper policía el cual, al ser despojado de su vulnerabilidad física, es capaz de combatir al crimen sin arriesgar su vida; sin embargo, lo interesante de la trama se da cuando, pese a ser prácticamente una máquina, Murphy no logra despojarse de sus recuerdos porque todavía conserva uno de los sellos distintivos de los humanos: los sentimientos.

El hecho de que Robocop conserve recuerdos sobre su pasado como ser humano evidencia la preocupación por no perder aquellas características propias de nuestra raza porque eso será el principal eje de diferenciación entre las máquinas y sus creadores sin perder de vista la incorporación de los avances tecnológicos para facilitarnos tareas en nuestra vida cotidiana o ¿por qué no pensarlo, garantizar nuestra supervivencia.

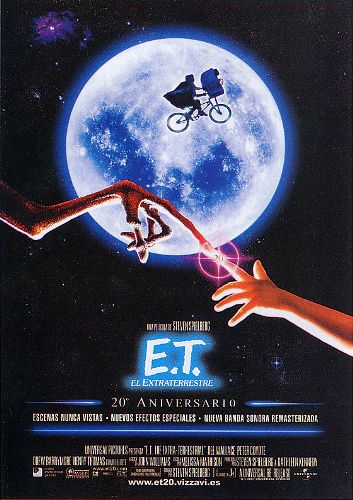

En cuanto a la posibilidad de vida en otros planetas se abordaron diversas posibles facetas de la vida extraterrestre; en primer término E.T (1982)-dirigida por Steven Spielberg- nos retrata una visión amigable e incluso tierna de una forma de vida diferente a la humana. Este extraterrestre se encuentra presa de sus propios temores al verse solo en un planeta totalmente desconocido para él. Por su enfoque y la construcción psicológica del personaje central. E.T. es, sin lugar a duda, una visión “moldeada” a los deseos humanos respecto a un contacto directo con un ser procedente de otro planeta.

En este caso, por medio de un infante, se pretende mostrar como se vislumbra una cooperación entre ambas especies con el fin de alcanzar objetivos en común porque, después de convivir por largo tiempo, Elliot (el niño) se encariña con su visitante e intenta protegerle a toda costa de los diversos peligros que le aquejan. Para reforzar esta idea cabe recordar la imagen promocional de la película: el dedo humano y el del “visitante” se unen en la punta de donde emana una luz; ello refleja la reunión entre dos mundos diferentes pero enlazados por un sentimiento “universal” como lo es la amistad.

Por otro lado, dos filmes de 1986 hacen evidente la existencia de otra perspectiva respecto los extraterrestres: Alliens, el regreso y Critters. Ambas comparten una concepción de los alienígenos como riesgo para la humanidad; en la primera se muestra (retomando un poco conceptos de la primera entrega de la historia estrenada en 1979) a seres semejantes a monstruos cuya similitud con el ser humano es prácticamente nula, Las criaturas, aliens o critters, fungían como depredadores.

Este tipo de abordaje permite retratar la curiosidad perpetua manifestada por la raza humana en relación a la existencia de vida en otros planetas; el enigma consiste en desconocer si las otras razas estarán dispuestas, en un futuro, a compartir su conocimiento con nosotros; o bien, nos vean como una especie inferior cuya existencia es inútil.

Por último no se puede hablar del cine estadounidense en los años ochenta sin mencionar Star Wars ya que, la historia creada por George Lucas, plantea una convivencia entre diferentes razas de todo el universo aunque la presentación de un escenario futurista no deja de lado la existencia de conflictos como la guerra por diferencias ideológicas (la imperialista y la república), además, se retoma la eterna lucha entre el bien (los Jedi) y el mal (los Sith).

Como puede notarse el cine, como toda creación, no está exento de revelar las inquietudes, expectativas y escenarios políticos propios de cada época; sin embargo, particularmente en los años ochenta el cine dio un vuelvo al centrarse en temáticas como las anteriormente desglosadas. De esa forma es clara la presencia de un ideal del ser, así como una curiosidad constante por lo desconocido, siendo su referente inmediato el enigma sobre el futuro del universo.

Probablemente ninguna de las cosas planteadas por la cinematografía ocurra en un futuro inmediato pero el antecedente quedará y los personajes, historia e ideología del siglo XX; es decir, la época actual pase a engrosar los ya nostálgicos archivos de la industria del cine. Tales vestigios serían entonces el testimonio más elocuente de la psicología de la humanidad.

Fichas Técnicas

Título original: First Blood

Título: Rambo

Director: Ted Kotcheff

País: Estados Unidos

Año: 1982

Reparto: Sylvester Stallone, Richard Crenna, Brian Dennehy y Bill Mckinney.

Título original: E.T. The extraterrestrial

Título: E.T. El Extraterrestre

Director: Steven Spielberg

Producción: Kathleen Kennedy

País: Estados Unidos

Año: 1982

Reparto: Henry Thomas, Dee Wallace, Robert MacNaughton y Drew Barrymore.

Título original: The Terminator

Título: El exterminador

Producción: John Daly

País: Estados Unidos

Año: 1984

Reparto: Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton y Paul Winfield

Título original: Rocky IV

Director: Sylvester Stallone

Producción: Robert Chartoff

País: Estados Unidos

Año: 1985

Reparto: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Dolph Lundgren y Briggite Nielsen.

Título original: Alliens

Director: James Cameron

Producción: Gale Anne Hurd

País: Estados Unidos

Año: 1986

Reparto: Sigourney Weaver, Michael Bienh, Lance Henriksen y Carrie Henn.

Título original: Critters

Director: Stephen Herek

País: Estados Unidos

Año: 1986

Reparto: Dee Wallace, Emmet Walsh, Billy Green Bush y Scott Grimes

Título original: Robocop

Director: Paul Verhoeven

Producción: John Davison

País: Estados Unidos

Año: 1987

Reparto: Peter Weller, Nancy Allen, Dan O´Herlihy y Ronny Cox

Referencias:

http://www.filmaffinity.com/ (4/11/07) 8:40p.m.

Referencias:

BRODE, Douglas, Las películas de los años 80, Ed. Paidós, España, 1993.

DELEYTO, Celestino, Ángeles y Demonios: Representación e ideología en el cine contemporáneo de Hollywood, Ed. Paidós comunicación, España, 2003.

www.todocine.com (4/11/07) 4:45 p.m.

www.mundocine.net (4/11/07) 5:10 p.m.

Robots

Esta lectura es interesante pues nos recuerda la relación hombre ciencia, los robots son, a mi parecer, la cristalización de la inteligencia al servicio de la creación de vida, aún cuando se limite a un sentido artificial. Tanto el texto de Frnkenstein como el filme del hombre bicentenario, tienen ciertas características en común, en ambas se plantea la existencia de un ser que, de manera autónoma es capaz de manifestar emociones.

Tales expresiones de sentimientos reflejan dos extremos; el primero es el grado máximo de integración alcanzado por Andrew en la película porque el personaje va, paulatinamente, integrándose a la vida familiar hasta ser parte de ella.

En contraste, el monstruo está obsesionado con llevar una existencia a la par de los seres humanos pese al obstáculo de su apariencia. La necesidad lo ciega e impulsa su animadversión hacia la raza de su creador de la cual nunca puede formar parte.

Cyborg, androide, robot y cibernética proviene de esa inquietud humana por crear entes cuya autonomía permita facilitar o realizar tareas realizadas, en antaño por los seres humanos. Los avances tecnológicos han permitido hacer realidad, aunque sea en un sentido relativo, los personajes e ideas de Isaac Asimov, Mary Shelley o Kubrick.

Seguramente durante su niñez o juventud, algunos de ustedes, tal como fue mi caso, vieron Astroboy o Transformers donde las máquinas son prácticamente omnipotentes y luchan por su supervivencia y la de los humanos a quienes protegen.

Resulta curioso destacar que muchas de las ideas para la realización de filmes emergieron de la literatura como fue Yo, Robot y El hombre bicentenario, 1950 y 1976respectivamente.

El hombre siempre ha estado deseoso por descubrir nuevas formas tecnológicas para facilitar su existencia o crear monumentos autónomos de su inteligencia.